2024年12月,自然资源部发布《全域土地综合整治实施指南(试行)》(下称《指南》),《指南》明确全域土地综合整治子项目类型包括且不限于:农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、特色文化保护、乡村产业导入等,其中产业导入是以乡村优势资源禀赋为基础,以完善利益联结机制为核心,深入发掘农业农村的生态涵养、休闲观光、文化体验、健康养老等多种功能和多重价值,促进农业现代化和农村一二三产业融合发展。本文将主要分析乡村产业导入的背景及必要性、导入类型、现状问题、实施建议以及典型案例,以供各位分享交流。

一、背景及必要性

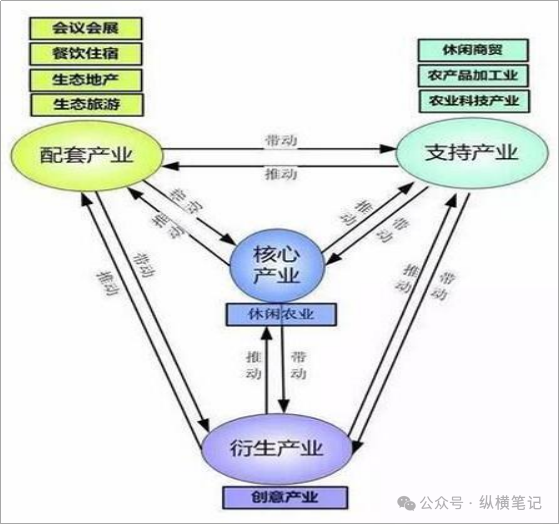

《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》指出:(九)构建现代乡村产业体系。培育现代乡村产业,做好“土特产”文章,发展乡村种养业、加工流通业、休闲旅游业、乡村服务业。以农产品主产区和特色农产品优势区为重点,打造现代乡村产业走廊,实施农业品牌精品培育计划。优化产业链组织方式,培育农业产业化龙头企业,支持企业协同共建产业链供应链。建强产业发展载体,支持县域农村产业融合发展项目建设,发展优势特色产业集群。(十)深化农村一二三产业融合发展。实施农产品加工业提升行动,支持主产区建设加工产业园。完善流通骨干网络,改造提升批发市场,布局建设城郊大仓基地,实施农村电商高质量发展工程。有序发展农事体验等新业态,探索现代农业、休闲旅游、田园社区融合发展方式。

按照历年中央一号文件及《乡村全面振兴规划》等文件精神,未来“十五五”期间甚至更长一段时间内,随着城镇化发展及GDP增速的放缓,拥有超5亿人口和65亿亩集体土地的广大农村(据统计,截至2019年底,我国集体土地总面积65.5亿亩,账面资产6.5万亿,其中经营性资产3.1万亿),其支持政策、主导产业、资产资金以及优质资源将不断涌入,最终实现乡村产业全面振兴。

二、产业导入类型

根据《国民经济行业分类》,第一产业是指农、林、牧、渔业,第二产业是指采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。而乡村中的三产产业主要包括以下类型:

1、第一产业

以自然物为生产对象的基础农业,包括:

种植业(粮食、蔬菜、水果等),种植业是保障我国粮食安全的核心产业,按照国土三调数据,全国耕地总面积为191792.79万亩,按照保障国家粮食安全的总体要求,守牢18亿亩耕地红线,2030年的耕地保有量目标为18.25亿亩;

畜牧业(养殖、畜牧产品等),我国畜牧场年产值超4万亿,按照发展要求,我国猪肉自给率保持在95%左右,牛羊肉自给率保持在85%左右,奶源自给率保持在70%以上,禽肉和禽蛋实现基本自给。到2025年畜禽养殖规模化率70%以上,到2030年达到75%以上;

林业(经济林、公益林等),据统计我国拥有集体林地25.68亿亩,全国林业产业总产值达10.17万亿(包括林业加工业等二三产业),全国木材产量1.37亿立方米,森林食物年产量超2亿吨,成为继粮食、蔬菜之后的第三大重要农产品;

渔业(水产养殖、捕捞等),我国渔业产值超1.6万亿,全国水产养殖面积762万公顷,水产品总产量超7000万吨,水产品人均占有量超50千克。

2、第二产业

对第一产业产品进行加工的制造业,包括:

农副产品加工(如粮食加工、水果蔬菜加工、饲料加工等);

轻纺织业、木材加工、家具制造等;

农业机械及设备生产等。

3、第三产业

非直接物质生产的服务性产业,包括:

物流运输、批发零售(如农产品电商、集采集配中心);

餐饮住宿、休闲旅游(如特色民宿、农家乐、田园采摘);

非遗体验、健康养老、农耕研学等新兴服务业。

三、产业导入现状问题

1、缺乏上位规划文件指导

按照国务院及自然资源部相关要求,目前大部分地区均已编制完成市级和县域的国土空间规划,但区县级国土空间规划仍然较为宏观,无法直接指导具体的产业项目落地,且部分乡镇国土空间规划还未完成,项目缺乏专项规划和详细规划的系统性针对性指导,村庄规划的编制难度和具体产业项目落地难度较大(即落在哪里、如何落地问题)。

2、外部资金支持不够

我国大部分农村地区地方政府财力有限,预算收入只能用于政府日常运转,按照《中华人民共和国预算法》相关规定,地方政府只能通过发行地方政府债券(包括专项债和一般债)进行举债并实施项目,但债券受发行额度限制,对于投资规模较大的产业项目建设支持力度十分有限,且农村地区大部分产业项目也带有一定的公益属性,存在市场风险因素,故即使对外招商其对社会资本的吸引力也较小。

3、产业附加值偏低

目前大部分农村特别是中西部地区,仍以第一产业即传统的农林牧渔业为主,其农产品销售方式仍以粮食、水果、蔬菜等初级农产品为主,据统计我国粮油、水果、豆类、肉蛋、水产品等深加工率仅有30%左右,远低于发达国家70%以上水平。同时受土地流转下地租显性化、劳动力投入种粮机会成本提高、农资价格上涨等因素影响,农民种植收益空间被不断挤压,根据公开数据,2021年的全国亩均种粮收益约824元,已为近五年来最高水平,但仍远低于进城务工收益(2021年农民工月均工资约4432元,“种粮1年不如打工1月”的问题仍未解决)。

4、产业技术水平不高

据统计,全球农场机械化率最高的为美国及欧洲等发达国家,机械化率达95%,机械化开始时间较早,基本实现机械化的时间也远早于中国。我国的农业生产技术仍相对落后,中西部地区大部分农民仍然采用传统的分散人工种植方式和技术,生产效率低下,劳动强度大,难以满足现代农业发展的需求(农村单个劳动力可种植面积一般为5—10亩左右,而采用规模化机械化作业,人均可种植面积达200亩以上)。

5、专业人才储备不足

大部分中西部偏远地区本身缺少科研院校等教育资源支持,加之受自然条件和发展环境等客观因素限制,人才引进明显处于劣势地位(以四川为例,根据教育部数据,2024年四川高考人数83万人,本科率仅26.2%,排名倒数)。此外,大部分大学生因薪酬待遇、生活条件、家庭环境等现实问题,多重因素造成农村专业人才数量严重缺乏,专业素质和技能不高,缺乏劳动力和产业致富带头人,导致部分地区虽然有特色产业,但发展规模受限,严重制约地方产业高质量发展。

四、产业导入实施建议

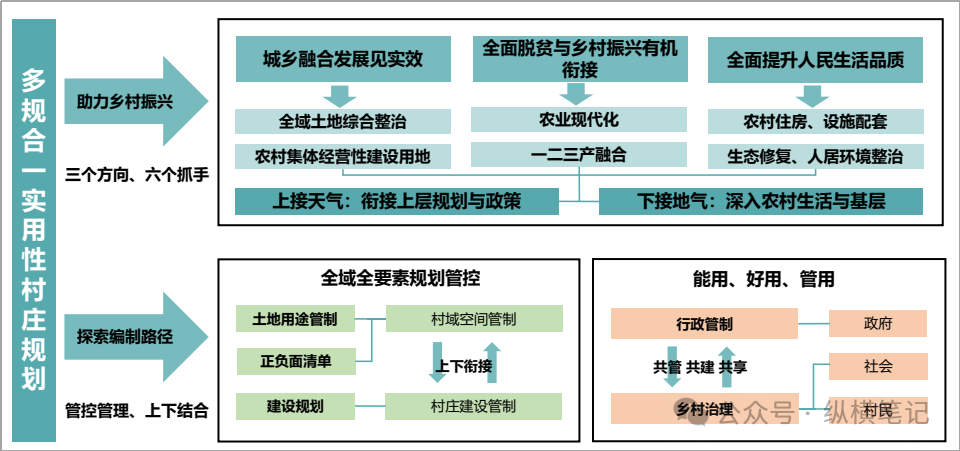

1、因地制宜编制村庄规划

按照《关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》(自然资发〔2024〕1号),明确各地要立足本地资源禀赋特点和资产关系,扎实开展田野调查,深入挖掘村庄自然资源和历史文化内涵,突出地域特色和比较优势,避免造成“千村一面”。因地制宜开展乡村空间设计,塑造美丽乡村特色风貌,统筹乡村经济、生活、生态和安全需求,统筹自然、历史、乡土文化和农耕景观资源,优化土地利用和功能布局(这也是开展全域土地综合整治目的之一,调整土地功能布局,实现耕地“下山”,园林地“上山”,腾退闲置建设用地并集中用于产业基地建设),适应乡村生产生活方式现代化新要求,满足村民养老、托幼、殡葬等乡村公共服务的合理空间需求。

2、各方资源整合筹集资金

全域土地综合整治项目的产业导入资金来源较为广泛,包括贷款资金、债券资金及财政资金等,具体包括:一是根据《自然资源部办公厅关于支持利用政策性金融资金加快推进土地综合整治和生态保护修复的通知》(自然资办函〔2024〕522号),政策性金融机构立足职能定位,通过为项目提供信贷服务方式对土地综合整治和生态保护修复项目提供资金支持。鼓励将公益性项目和关联性较强、可形成经营性现金流的项目打包、“肥瘦搭配”统筹实施,保障实施主体投资成本和合理收益。鼓励因地制宜导入和配套优势产业并开展产业导入论证,形成收益路径清晰、产业运营稳定、资金易于平衡的市场化运作模式。二是通过申请地方政府专项债券,按照《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号),未纳入“负面清单”的项目均可申请专项债券资金,全域土地综合整治项目未纳入负面清单,可根据实际需求申请专项债券支持;三是通过农业农村、交通、水利、生态环境等各部门政策口径申请央省补助资金和专项资金。

3、延伸产业链条提高效益

根据《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》(农产发〔2021〕2号),农业全产业链包括农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等环节,重点建设一批现代农业全产业链标准化基地、果菜菌茶标准园、畜禽养殖标准化示范场、国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。拓展农产品初加工,支持新型经营主体发展清洗分拣、烘干储藏、杀菌消毒、预冷保鲜、净菜鲜切、分级分割、产品包装等,开展干制、腌制、熟制等初加工,实现减损增效。提升农产品精深加工,引导大型农业企业开发营养均衡、养生保健、食药同源的加工食品和质优价廉、物美实用的非食用加工产品,提升农产品加工转化增值空间。推进副产品综合利用加工,推进加工副产物循环、全值、梯次利用,实现变废为宝、化害为利。

4、引入农业科技发展新质生产力

根据《全国农业科技创新重点领域(2024–2028年)》,要求聚焦农业新品种培育、耕地质量提升、农机装备研制、农作物病虫害防控、畜禽水产疫病防控、高效种植养殖、绿色低碳农业、农产品加工与食品制造、农产品质量安全、乡村发展等十大重点领域,以农业新品种培育为例,其主要目标包括培育高产优质、多抗广适、节本增效的水稻、小麦、玉米等品种及耐盐碱作物品种,高油高产大豆、高产高油短生育期油菜等油料作物品种,以及优质高产多抗广适的经济作物和饲草品种。

5、培养复合应用型人才队伍

2022年教育部发布的《中国职业教育发展白皮书》显示,职业学校70%以上学生来自农村,2023年中央一号文件强调要大力发展面向乡村振兴的职业教育。为地方发展培养复合应用型人才,职业院校应积极主动融入地方,深入调研当地乡村产业类型、人才现状等,挖掘办学优势与特色,从高素质技术技能人才供给、应用科技服务、涉农培训服务等维度,构建赋能乡村振兴产业的全方位、全链条服务体系。适时组建由职业院校专家、教授领衔的师生技术服务团队,送教下乡、送技到田,为乡村企业、农民合作社、农户等提供技术服务和指导,全面支撑乡村产业可持续发展。

五、典型案例分析

1、广东省梅州市蕉岭县新铺镇全域土地综合整治试点项目

(1)项目概况:新铺镇以建设“千年古镇·秀美新铺·稻香画廊”为目标,按照成立一套专班(市县统筹+县镇联动+村庄参与)、围绕双河流域(石窟河、石扇河)、联动三大要素(全域土整+生态修复+乡村振兴)、整合四大资金(中央资金、涉农资金、专项债资金、社会资金)、落实五项措施(农用地整理、建设用地整理、乡村生态修复、乡村风貌提升、基础设施建设)的思路编制实施方案,试点范围内拟实施项目43个,总投资约7.37亿元。

(2)产业导入:一是通过引导村民开展土地流转,打造万亩丝苗米产业园。引进广东新农人农业科技股份有限公司和省农科院蔬菜研究所开展辣椒种植项目,实施水稻-辣椒轮作,采用种植基地网格化管理,探索家庭农场承包种植的联农带农新模式,预计到2024年将直接带动50个经济合作社,1万农户参与辣椒产业发展。二是探索“光伏+农业+旅游”的发展模式,依托驻镇帮扶工作队的牵头单位广州发展集团,谋划“光伏小镇”示范项目,通过政府搭台、国企赋能,打造“光伏+农、林、渔、旅游”生态经济产业链。三是深度挖掘千年古镇历史文化特色元素,实施“山水人居•十村联动”工程,建设农村“四小园”、新铺古驿道、下南传统村落,修缮红色革命旧址遗址,积极构建客家特色的乡村风貌示范带,建设蕉岭(新铺)乡村振兴创业第一站、家和公园、滨水公园、沿河步道、圩镇特色商业街等系列项目,成功打造新铺特色建筑,构建“山-居-田一水”错落有致的客家村落格局,创建3A级景区。

2、浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇等2个镇(街道)土地综合整治项目

(1)项目概况:试点位于秀洲区新塍镇及高照街道(秀洲国家高新区),总面积8.56万亩,计划总投资45.1亿元。秀洲区加快推动项目区内城乡要素共融共通,以“千万工程”破局“大区小城”。坚持规划引领,一张蓝图绘到底。厚植“六田一水三分地”资源本底,加强全区统筹,提升空间治理能力。筑牢粮食根基,多田套合引产业。首创农田退水“零直排”,深化“肥药两制”改革,推广稻渔综合种养模式;实现“碎田”变“整田”,筑牢粮食耕基,延长“土地整治+”产业链、价值链;支持乡村振兴和产业发展,壮大村集体经济,保障农民持续增收致富。

(2)产业导入:一是建成了2个万亩方田,新增集中连片耕地8445亩,建成标准地1.2万亩,推动农业规模经营流转,探索“产业大脑+未来农场”发展模式,推动种植业向工厂化、数字化、网络化、智能化发展,成功吸引农业龙头企业合作流转经营1万亩,亩均土地流转费用由800元增长至1200元。二是累计建成省级共同富裕新时代美丽乡村示范带1条、未来乡村1个、3A级景区村庄13个、市级特色精品村5个,打造了集聚餐饮、住宿、休闲为一体的全国乡村旅游重点村潘家浜村,年均接待游客人数超50万人次。三是利用新塍镇复垦产生节余指标,集中力量保障了省“415X”先进制造业集群光伏产业核心区建设,助力全省光伏产业规模上产值达500亿元。

六、小结

通过全域土地综合整治,产生耕地指标和建设用地指标,能够推动产业发展建设融合,促成一批农业产业化项目落地,为提高农业效益、增加农民收入,实现农业产业化发展、规模化经营奠定坚实基础,是未来乡村振兴全面发展的重要抓手。

我司作为专业投融资咨询机构,已对接省内外多个区域的全域土地综合整治项目的前期谋划及投融资工作,未来将持续助力各地方政府和国有企业推动全域土地综合整治项目有效落地,助力乡村全面振兴。

文章已发表于四川纵横工程管理咨询有限公司微信公众号——纵横笔记,搜索公众号,可查看更多。