2025年2月23日,《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》(中央一号文件)正式发布。“农业保险”一词在这份指导“三农”工作的纲领性文件中被多次提及,同时文件在“健全粮食生产支持政策体系”和反复提及。回顾2024年初,中央一号文件已首次明确“鼓励地方发展特色农产品保险”。今年文件中对于政策表述的深化,既彰显了国家对特色农产品保险的高度重视和持续投入,也预示着其仍然存在较大的发展潜力和空间,对保障农民利益、推动地方特色农业产业高质量发展作用显著。

当前,农业保险体系正经历深刻变革。从青海高原的牦牛保险到四川盆地的生猪“闪电理赔”,从三大主粮的完全成本保险到特色农产品价格指数险,农业保险在全国织就一张多层次的风险防护网。尤为值得注意的是,该体系的功能正逐步拓展,由单一的风险保障向融资增信延伸,体现了财政补贴、风险保障与金融创新的协同作用。

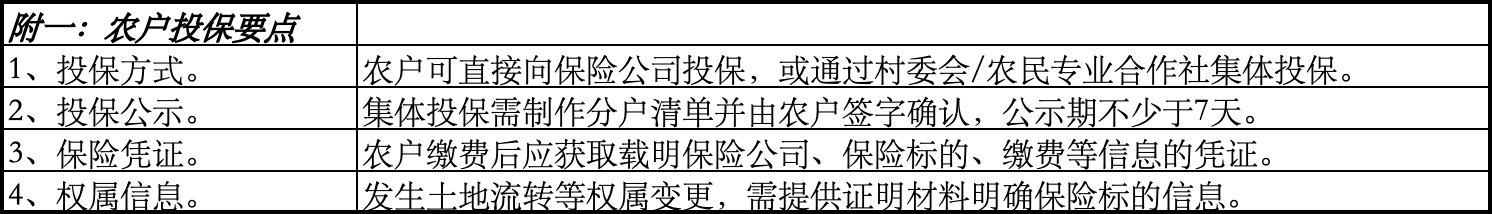

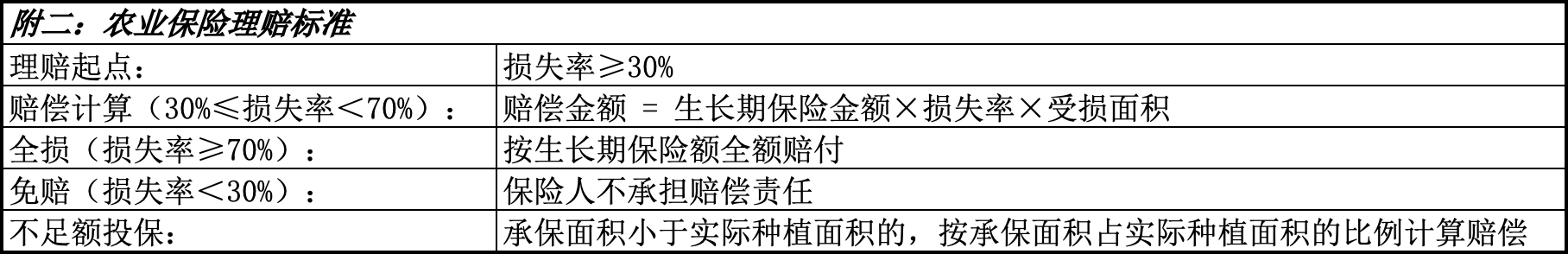

一、农业保险的基本知识

1、农业保险的定义

农业保险是保险机构依据合同约定,为被保险人(农业生产者)在从事种植业、林业、畜牧业和渔业生产过程中,因约定的自然灾害、意外事故、疫病、疾病等保险事故导致保险标的发生财产损失时,承担赔偿保险金责任的保险活动。

2、保险标的的范围

农业保险的保险标的包括农作物栽培(种植业)、营造森林(林业)、畜禽饲养(畜牧业)、水产养殖、捕捞(渔业)以及农村中附属于农业生产活动的副业。

3、农业保险的作用

农业保险是市场经济国家扶持农业发展的通行手段。政策性农业保险可替代直接补贴,对农业实施有效保护。其意义在于减轻自然灾害对农业生产的冲击,稳定农民收入,促进农业和农村经济稳定发展,助力解决“三农”问题。

二、农业保险政策体系的演进历程

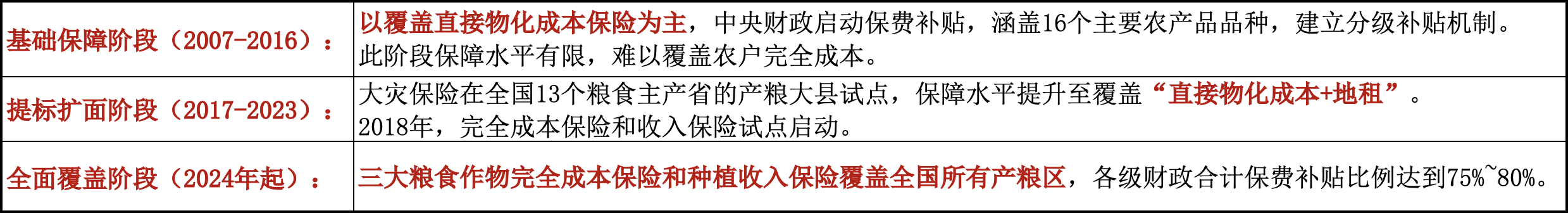

我国农业保险政策体系历经三个关键发展阶段,保障水平持续提升:

政策演进过程中特别值得注意的是对地方特色农产品的支持力度持续加大:

2019年:对地方优势特色农产品保险奖补试点(10个省份,≤2个农产品品种);

2020年:20个省份,试点农产品品种不超过3个;

2021年:特色农产品奖补政策已扩大到全国所有省市,并且对于农产品品种数量不再进行限制。

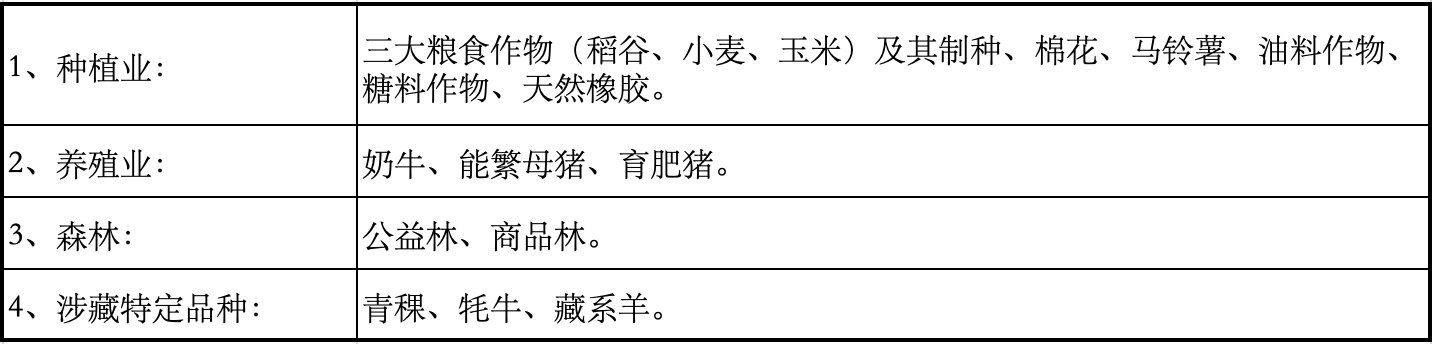

中央财政补贴险种的保险标的主要包括:

省级财政基于地方可用财力、农业保险保费规模及品种等因素实行差异化的保费补贴。(具体分担比例见下图,以四川省为例)

三、农业保险产品体系的构成

当前我国农业保险形成三大类产品体系,为不同经营主体提供差异化保障。

1、基础保障险种

物化成本保险:保障种子、化肥、农药、地膜等直接投入。2024年全国平均保费约25.5元/亩,财政补贴80%(约20.4元),农户自缴20%(约5.1元)。

完全成本保险:物化成本+地租+人工成本,保障农业生产总投入。2024年全国平均保费约55.1元/亩,财政承担约44.2元/亩,农户自缴约10.9元/亩。

2、收入保障险种

种植收入保险:保障因农产品价格或产量波动导致的收入损失,保障水平与完全成本保险相当。

价格指数保险:针对特色农产品市场价格波动提供保障。四川人保财险2024年为436万头生猪提供价格指数保险,风险保障75亿元,赔付超2亿元。截至2025年5月,广西累计开发781个特色农产品保险(如八角目标价格指数保险),覆盖近百种“桂字号”农产品。

3、特色创新险种

气象指数保险:依据特定气象数据(如气温、降水)触发理赔。如广西玉林推出商业性荔枝气象指数保险,天等县落地种植业巨灾天气指数保险。

产业链保险:覆盖生产、加工、运输等全链条风险。如广西柳州2024年推出毛木耳种植保险,为螺蛳粉产业链提供4200万元风险保障。

高标准农田保险:保障农田设施安全。四川创新“保险+科技+服务”模式,为15个市州90余万亩高标准农田提供13亿元风险保障。

四、当前农业保险发展面临的风险与挑战

1、面临风险

(1)特色险种发展瓶颈

安华农业保险指出当前中国特色农产品保险发展存在三大难点:财政可持续性压力、险种规模化困难、数据匮乏导致精算难题。特色农业分布分散,单个险种承保数量有限,导致成本高、效益差。

国元农业保险补充指出,还存在选择性投保、风险集中、地域不平衡等问题。生产技术薄弱农户投保积极,技术较好农户意愿低,增大保险公司理赔风险和压力。

(2)相关法律配套滞后

首都经贸大学李文中教授指出,《农业保险条例》已实施12年,难以适应新发展需求,亟需修订或制定《农业保险法》。

保额提升加剧种粮大省财政补贴压力,保险公司应收保费累积,需更高维度制度创新予以解决。

2、面临挑战

面对挑战,农业保险体系正在多个维度寻求突破:

(1)产品创新精细化

黑龙江开发洋葱物化成本保险时,聚焦化肥、种子、地膜等生产环节直接投入,精准解决种植户痛点问题。未来趋势将是针对不同作物、不同产业的全产业链需求,开发更多“接地气”的专属产品。

广东在政策性农险基础上,开发出荔枝花期气象指数、采摘期气象指数等具有地方特色的商业保险。

(2)金融协同体系化

防城港市“政银保担”模式的核心是建立“政府搭桥、银保担协作、农户受益”的联动机制。通过签订《金融服务农村经济合作协议》,明确政府、银行、保险、担保机构四方责任,形成风险防范化解合力。

此类多方协作是未来趋势,推动农业保险从单纯风险补偿工具升级为农村金融生态的核心枢纽。

(3)保险法律规范化

国家层面需要通过加快农业保险法的制定出台,结合《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国农业法》的相关规定要求,构建起完善的农业保险法律体系,解决现有制度碎,如制定差异化补贴标准以及强化对保险机构的合规监管等。

五、“保险+融资”模式:拓展农村金融服务

“农业保险+信贷”模式在全国多地广泛应用,成为缓解涉农主体融资难的关键途径。

1、保单增信

广西防城港市创新设立“政策性农业保险+信贷”(政银保担)四方合作模式。通过政策性农业保险保单作为增信条件,引入银行信贷资金,为涉农主体发放保单抵押贷款。

在操作层面,政府提供部分保费补贴,担保机构担保(年化费率≤0.8%),综合融资成本最低可至2.85%。将保险客户的信用转化为银行认可的抵押资产,显著降低融资门槛。

2、见保即贷

广东省创新推出“农机保险+政策性农业保险保单增信贷款”产品,实现“见保即贷”。该模式依托农机合作社统一投保,解决社员单笔贷款额小、审批效率低等问题,同时简化银行贷前审查流程。

通过引入政策性农业保险保单作为主要增信方式,可以帮助解决农机用户无有效资产抵押、无稳定收入来源的贷款难题。农户保险权益不受增信影响,实现风险保障与融资支持统一。

3、数据赋能

黑龙江的实践为农村金融提供了另一种创新路径。中华财险黑龙江分公司开发了54个商业性农险产品,结合政策性农险形成多层次保障体系。这些保险数据成为金融机构评估农户信用的重要依据该公司采用“牛脸识别”技术,通过手机APP采集牛的面部特征,建立活牛面部识别3D数据库,为每头牛生成唯一生物特征数字身份。该技术不仅提升承保理赔精准度,也为金融机构掌握抵押物动态提供实时数据支持。

六、四川省农业保险的创新实践

作为农业大省,四川在农业保险领域也探索出了独具特色的创新路径。

1、生猪保险

人保财险四川省分公司开发的“川农保”平台,集成“一拍知重”“耳牌号精准匹配”等功能,实现从承保到理赔的闭环管理。

2024年,四川人保财险承保生猪2287万头,提供风险保障259亿元。其中生猪价格指数保险为435万头生猪提供75亿元保障。

2、创新保险产品

二十四节气保险:若三大主粮在投保节气期间遭遇灾害,农户新增的拌种喷叶、引水灌溉、排水降湿、收割烘干等成本可获得赔偿。

高标准农田建管保险:采用“保险+科技+服务”模式,研发“高标准农田管护系统”,实现管护工作线上化、标准化、可视化。

3、肉牛保险

在内江市资中县,肉牛养殖保险采用“政府引导、自主自愿、市场运作、共同负担”原则,财政补贴75%保费。与此同时,内江市正在深入调研肉牛价格保障机制,拟开发覆盖更广的肉牛收益保险产品。

4、精准服务

2025年6月,四川省首个农业保险“精准投保理赔”示范基地落户德阳市中江县。综合运用3S、区块链、无人机、卫星遥感等技术,精准识别农户需求,构建全流程风险减量管理体系。

七、结语

目前农业保险已超越传统保障功能,逐渐成为撬动农村金融资源的战略支点。广西八角种植户凭保单获贷、四川生猪养殖企业实现2小时闪电理赔、青海高原牦牛获11亿元保障——这些案例不仅体现了风险分散工具的效能,更彰显其在乡村振兴中的关键作用。随着全国多层次农业保险体系的完善,这张集风险保障、融资增信、产业护航于一体的防护网,必将在保障粮食安全、促进农民增收、推动乡村振兴中发挥更加重要的作用。

附件:

文章已发表于四川纵横工程管理咨询有限公司微信公众号——纵横笔记,搜索公众号,可查看更多。